「油団」とは、何層にも貼り重ねた和紙のうえに油を塗った、日本の伝統的な敷物のこと。

つるりとした表面が、触れた体の熱を吸収し、夏の暑さをしのいでくれます。

また耐久性に優れ、「百年使える」生活用品として、古くから日本各地で愛用されてきました。

そんな「油団」の生産も、いまでは福井県鯖江市にある表具店『紅屋紅陽堂』さんのみとなっています。

日本の気候風土と先人の知恵が育み、代々受け継がれてきた「油団」。

そこには、一切の妥協を許さない職人たちのきめ細やかな技術と使命感、

多くの日本人が忘れつつある心の豊かさが詰まっているのです。

- 紅屋紅陽堂(べにやこうようどう)

- ■住所:福井県鯖江市田村町2-10

■電話:0778-62-1126

■FAX:0778-62-2870 - 掛け軸、屏風、額、襖、障子などの美術表装、古書画修復を手がける。「油団」の製造技術は、福井県指定無形文化財の認定を受けている。

柔らかな風を送る団扇(うちわ)や扇子、風にふわりと揺れて涼やかな音色を響かせる風鈴、日光と人目を遮り涼風を部屋に取り込む簾(すだれ)や葦簾(よしず)など。これらはすべて、高温多湿の日本の夏を、少しでも快適に過ごすために考え出された生活用品です。先人たちは日々の暮らしのなかで知恵を絞り、自然から得ることのできる材料に工夫と手間をかけることで、夏の暑さを上手に乗り切る道具をしつらえてきたのです。

“油団(ゆとん)”とは、幾重にも貼り重ねた和紙の表面に荏胡麻油(えごまあぶら)を塗ったもので、畳のうえに敷いて使用されます。藺草(いぐさ)や籐製の上敷きと同じように植物由来の素材でつくられた和紙製品であり、触れるとひんやりと感じることから、夏の必需品として長く重宝されてきました。しかし、良質の和紙を多量に使用すること、完成までに多くの時間と労力を必要とすることもあって高額であったため、一般家庭よりも寺院や料亭、名家などで多く使用されてきたそうです。この油団を、現在でも製造しているのは全国でただ一軒のみ。福井県鯖江市にある表具店「紅屋紅陽堂」さんだけがその技術を継承し、昔と変わらない油団の製造を手がけています。

「いくら話しても伝わるものじゃないから、まずは寝っ転がってみてよ」。飾らない笑顔でそう話すのは、紅屋紅陽堂の三代目店主・牧野友美さん。「油団は夏の敷物だから、6月になったら出して10月になる前にしまう。それぞれ衣替えのタイミングで出し入れする家が多いかな」。私たちをご自宅に招き入れ、客間と仏間それぞれの畳の上に敷かれた油団へ座るように促してくれます。

表面は鏡面のようにつるんとしていて、深いあめ色。部屋の柱や夏障子、座卓の脚が映り込むほどの光沢があり、かの高浜虚子が詠んだ句にも、「柱影 映りもぞする 油団かな」という夏の句があるほどです。実際に寝転がって触れると確かにひんやりとしていて、心地よい。透明感があり、触覚的にも視覚的にも涼しい感覚は、「体感してみないとわからない」というのもうなずけます。「夏の間、子どもたちはいつも気持ちよさそうにごろごろしている」という牧野さんの言葉が、その心地よさを物語っています。

では、和紙を重ねたうえに油を塗った油団が涼しく感じられるのはどうしてなのでしょうか。そのメカニズムについて質問すると、「テレビの取材などで科学的な検証もしてもらったけど、正確には解明されていないんです」と牧野さん。「熱を伝えやすい表面の(荏胡麻)油が熱を逃がし、空気を含む和紙の層が熱を吸収するという人がいるけど、サーモグラフィーを使った実験をしてみると油団の熱伝導率はあまり良くない。ほかにも気化熱の効果で熱を冷ますなど諸説ありますが、確実な証明には至っていないんです」と話します。現代の科学を用いても解明できない先人の知恵。和紙を知り尽くした当時の職人たちが、試作と改良を繰り返すなかでたどり着いた技術には、ただただ驚くばかりです。

次に実際に油団をつくっている工房を案内していただきました。板張りの広い工房内には、ドンドンドンドンという、和紙に刷毛を打ちつける音が響いています。油団づくりは、まず、油団台と呼ばれる大きな和紙の上に、鳥の子紙という丈夫な和紙を継ぎ合わせ、仕上がりサイズに整えたものを配置。その上に生麩糊を使って楮100%の越前和紙を2〜3ミリほど重なるように貼り合わせ、棕梠製の固い刷毛を打ち、下の紙の繊維を引っ張り上げることで上に重ねた和紙の繊維とよく絡み、密着度がアップ。最終的に14層の和紙になるまで刷毛で打つ作業を繰り返します。その回数は、8畳サイズで約1万回。しゃがみこんだ姿勢で行うので、体力的にかなりきつい作業です。その後、しばらく寝かせて湿気を取り除いたのち、裏面に柿渋、表面に荏胡麻油を塗って天日で乾燥させたのち、木綿の布でつぶした豆腐で磨いて艶を出し、ようやく完成します。1枚の油団が完成するまでに要する時間は、3人掛かりで約1カ月。これだけの手間と時間がかかるため、価格は1畳あたり約14万円と高額ですが、その耐久年数は百年以上、さらには使い込むほどに性能が高まるなど、その値段に見合うだけの価値があります。

紅屋紅陽堂は油団だけでなく、掛け軸や額、屏風などの表装、襖や障子など建具の新調や修理、張り替えなどを手がける、今年で創業100周年を迎えた老舗表具店です。住宅の西洋化が進むなかで、床の間や和室が減り続ける今日にあっても、他店では手に負えない特殊な表具や、貴重な文化財の修復などの依頼が絶えることがありません。「私たちの生業である表具は、“表”に“具える”と書きます。表とは書画を指すので、その作品を観た方が「いい表具だ」と言えばその表具は不出来なもの、その反対に「いい絵だ」と言っていただくことが仕事の評価であり、私たちの本望なのです」と牧野さん。その一つひとつの言葉から、自らの仕事の本質を理解し全うする、職人としての誇りを伺い知ることができます。

また油団づくりも、和紙や布、糊といった材料の特性を知り尽くし、繊細な技術と豊富なノウハウとを併せ持つ表具師だからこそ、つくることができるものなのだそうです。「うちは祖父が創業した表具屋。開業当初から油団をつくっていたそうですが、より良いものをつくるために、油団を手がける他の表具店に出向いたそうです。そこで行程ごとに手間賃を払ってまで見学させてもらい、技術を吸収してきたと言っていました」と牧野さんは話します。

「それに、油団づくりがこの福井に残ったのも、この地域にものづくりの文化が続いているからこそ。うちががんばっただけではありません」と牧野さん。福井県の中央部に位置する丹南地域は、伝統産業が集積する世界でも稀なエリアであり、国内シェア9割を占める眼鏡をはじめ、和紙、漆器、打刃物など、ものづくりの伝統文化が根づいていたことも、油団の技術継承の要因になっているそうです。

油団の歴史についての文献は少ないものの、少なくとも江戸時代には存在していたといわれ、昭和30年代頃までは、福井県でも多くの表具店が油団を手がけていたそうです。しかし、現在でも油団をつくり続けている表具店は、紅屋紅陽堂のみ。その製造方法と技術は、3代目店主である牧野さんだけが知るものです。「油団のつくり方は、弟子も含め、教えてほしいという方には基本的にオープンにしてきました」と牧野さん。「油団のルーツは、オンドル(朝鮮半島で普及した床下暖房。床の温かさをより感じやすくするために油をしみこませた厚紙を貼った)だと思っています。朝鮮半島ほど寒くないので、日本でオンドルは普及しませんでしたが、日本にいた朝鮮の方がその技術を応用して油団を考案したのではないかと。そもそも他人から教えてもらったものを独り占めするなんて、おかしな話でしょ?」と話します。

最後に、需要が縮小傾向にあるなか、膨大な手間と労力を必要とする油団づくりを続ける理由をお伺いすると、「自分がいいものだと思っているから」というシンプルな答え。「私たちの生活は、先人たちの知恵のうえに成り立っています。人々のたゆみない努力と知恵が詰まった本当にいいものだからこそ、可能な限りつくり続けていきたいですね」と牧野さんは話します。

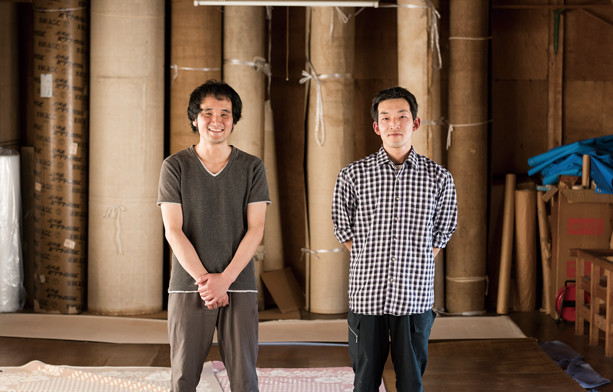

そして牧野さんが、先々代にあたる祖父、先代である父親から受け継いだ油団づくりの技術は、次の世代へ。息子である由尚さんへとバトンが引き継がれています。今後の抱負を聞いてみると、「油団を欲しいと言ってくださるお客さまに対して、ていねいに油団をつくるだけ。その油団が百年持つかどうかは、僕たちの手仕事にかかっているので」と由尚さん。その力強い眼差しには、一切の妥協を許さずいいものをつくり続ける、職人としてのまっすぐな思いが溢れています。

「自然を活用し、共存しながら生活する」。私たちの先祖が日々の暮らしのなかで培ってきた生活の知恵や知識は残念ながら、徐々にその姿を消しつつあります。テクノロジーの進化は私たちの生活に多くのものをもたらしましたが、それだけでは得ることのできない豊かさがあることも事実です。歴史と風土に育まれ、日本人ならではの感性と職人の誇りが息づく油団には、次の未来を考えるヒントがあるはずです。